Enjeux de l’attache épithélio-conjonctive

L’équilibre des tissus épithélio-conjonctifs autour de la dent naturelle

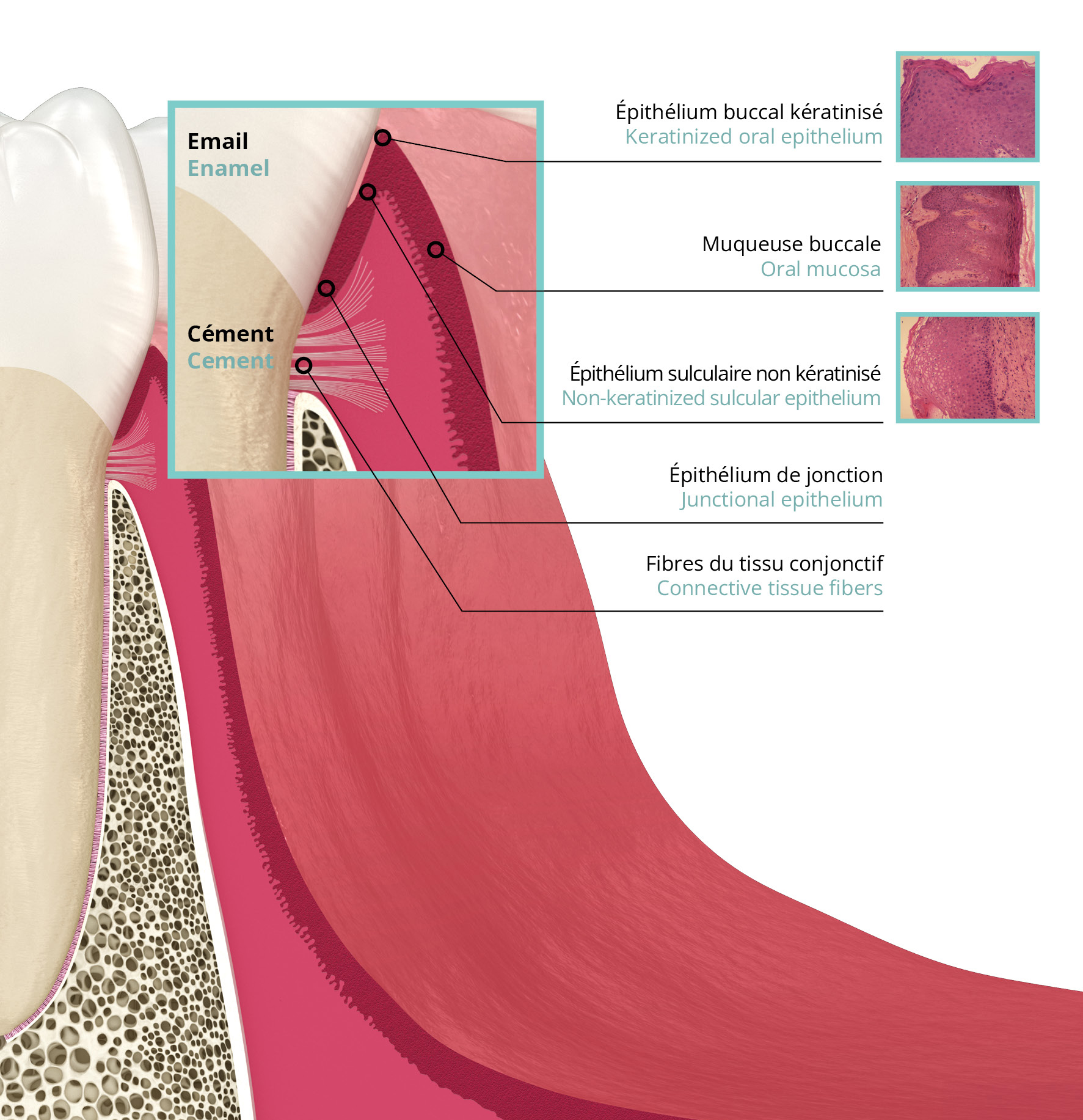

Autour d’une dent naturelle, l’intégrité et la stabilité tissulaire sont garanties par :

- Sur le plan épithélial = une muqueuse buccale kératinisée, un épithélium buccal kératinisé au sommet du sulcus, un épithélium sulculaire non kératinisé suivi d’un épithélium de jonction court au contact de l’émail. La présence d’hémidesmosomes assure l’adhérence de cet épithélium à l’émail de la dent.

- Sur le plan conjonctif = un manchon composé d’un réseau dense de fibres collagéniques qui viennent adhérer au cément.

La fonction première de cette architecture complexe est de sertir de façon hermétique la zone supra-crestale afin de protéger et préserver le tissus osseux des agressions inflammatoires et infectieuses émanant de la cavité buccale.

FOCUS ESPACE BIOLOGIQUE

Cet étage critique et sensible s’étend de la zone la plus profonde du sulcus jusqu’à l’os crestal. Un enchevêtrement de fibres obliques et circulaires viennent sangler l’ensemble des tissus de soutien cervicaux.

Comparaison du système d’attache cervicale entre une dent et un implant

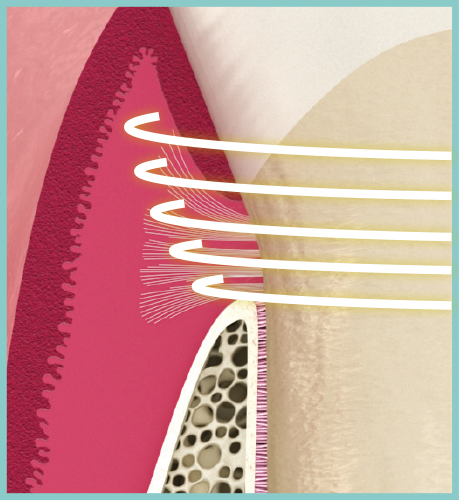

En supra-crestal, les fibres obliques, ancrées perpendiculairement dans le cément radiculaire, offrent une véritable attache biologique en contribuant à l’intégrité du parodonte.

Les fibres circulaires, par leur action mécanique, sertissent et protègent les structures parodontales sous-jacentes.

Comportement des fibres conjonctives au contact d’une dent

La complémentarité des fibres obliques et circulaires contribue à l’étanchéité du contour cervical, au maintien d’un volume de tissu conjonctif fonctionnel et empêche surtout une invagination épithéliale. L’épithélium jonctionnel court ainsi obtenu est maintenu à bonne distance de l’os crestal.

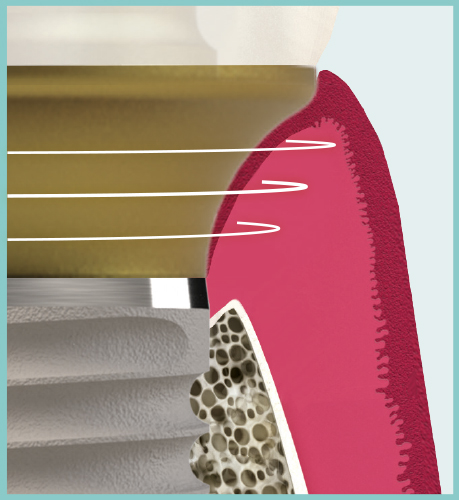

Comportement des fibres conjonctives au contact d’un implant

L’espace biologique péri-implantaire résulte d’une adaptation physique plutôt que d’un réel attachement biologique. Les fibres collagéniques ne présentent aucun ancrage sur l’implant ou la pièce prothétique et sont orientées de manière anarchique. Les fibres circulaires, moins denses, sont noyées dans un tissu conjonctif plus réduit. Une invagination descendante de l’épithélium jonctionnel est observée à la suite de la pose d’un implant. Ce long épithélium de jonction ne constitue pas un ancrage autour de la surface implantaire ou prothétique.

Sachant qu’il n’existe aucun endroit dans l’organisme où du tissu épithélial serait au contact direct de l’os, la perte osseuse crestale constatée est une réplique homothétique de cette invagination épithéliale pour recréer un espace biologique.

L’affaiblissement de ces défenses biologiques, physiologiques et mécaniques du contour supra-crestal peut déclencher à minima une mucosite.